Eso no lo digo yo…eso lo dijo Unamuno.

Estoy sentada frente a una playa extraña y tan lejana que en ocasiones me resulta opaca. O tal vez tan solo se me hayan empañado las lentillas. Parece sacada de uno de esos sueños lúcidos en los que a veces me muevo como si ya supiera de memoria el camino a recorrer.

Y hacía tanto, tantísimo, que no escribía.

Me levanto y me acerco a la orilla, hace mucho viento. Parece que aquí es algo común. Meto los pies en el agua y observo a las olas que van y vienen, ¿cuánto hace que no soy libre?

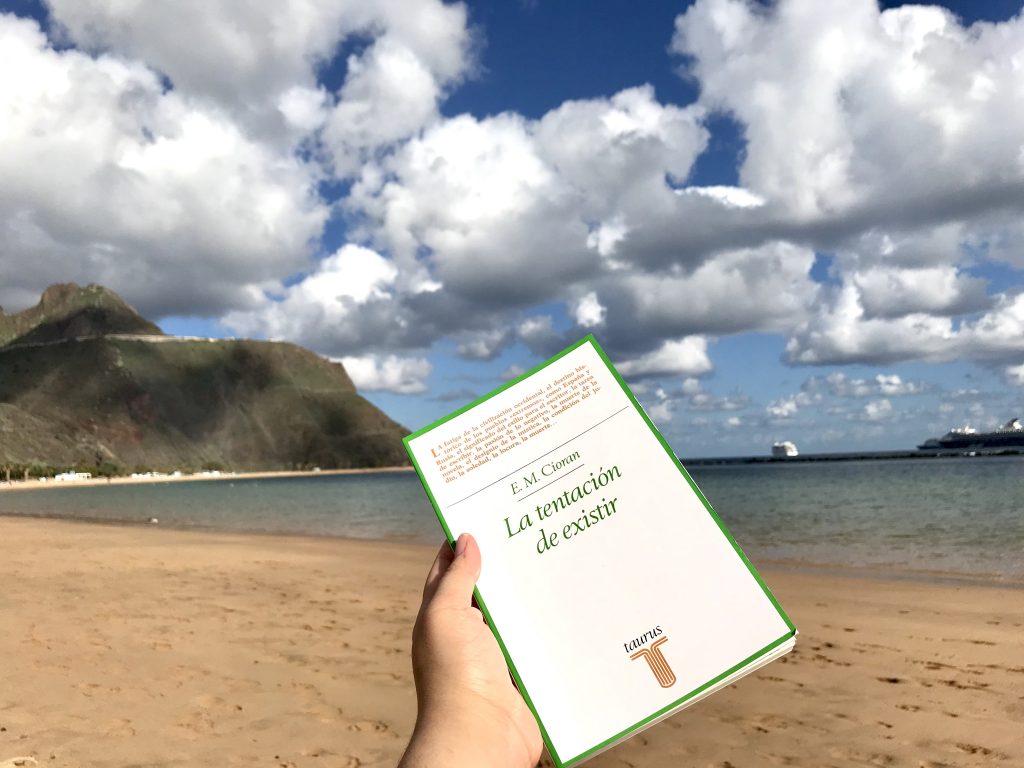

No hay apenas gente y eso me hace feliz. Detestaría llevarme el recuerdo del olor a sal filtrado por mi mascarilla ffpp2 que es mi única compañía, bueno, ella y La tentación de existir de Cioran, el combo perfecto para un viaje de negocios en medio de la pandemia.

Trato de leer, trato de escribir. Envío una foto postureo con mi pies de fondo y mi libro intenso al frente:

– La gente normal se lleva libros fáciles a la playa.

– La gente normal es aburrida.

La ensalada del chiringuito sabe rara y la papaya verde me está destrozando el estomago. Pido vino y hace tanto que no bebo, que no disfruto, que no siento…

Me esfuerzo en intentar concentrarme en el momento presente, atesorar instantes, inmortalizar imágenes en mi retina. Pero el vacío resuena tan fuerte que no me deja escuchar el ruido de las olas.

Intento encontrarme a solas conmigo misma y no puedo evitar añorar ese otro invierno en el que descubrí que habitaba en mí un verano infinito. Qué lejos queda todo, que distante parece hoy mi refugio en el mundo. Me pongo a recordar Tharpaland mirando al infinito y me pregunto cuánto tardaría en llegar desde esta playa de Tenerife de nuevo a Berlín.

¿Acaso serviría de algo?

Lo mejor que uno puede hacer cuando está lloviendo es dejar que llueva.

Henry Wadsworth Longfellow

Sin embargo, entre esta anhedonia que me rodea, se despierta un interés por algo de esta isla que logra atraparme. Y es tan nimio y poco trascendental que me resulta extraordinario. Como el niño que se enfrenta a una revelación vital como si nunca nadie antes hubiera reparado en ella. He descubierto que aquí, no llueve como en otros sitios. Me siento cada mañana a desayunar en la misma cafetería del centro de Santa Cruz y contemplo cómo cambia el tiempo ante mis ojos en cuestión de segundos. Y la lluvia, esa lluvia tan fina, que cae en una alineación lateral perfecta, como una cortina que se desliza y cubre todo, esa lluvia irrelevante para los caminantes, logra hechizarme.

«Quien ha aprendido a escuchar a los árboles ya no desea ser un árbol. No desea ser más que lo que es»

— HERMANN HESSE

Una tarde, de las pocas en las que brilla el sol, me animo a pasear por el parque. La luz es perfecta para posturear y hago muchas fotos para nutrir mi instagram a la vuelta. Y entonces vuelve, sin aviso ni preliminares, la lluvia ataca y oscurece todo a su alrededor. La gente se difumina, no los veo taparse, alejarse. Simplemente se diluyen a medida que las gotas se escurren en su cortina invisible.

Nadie corre, nadie lleva paraguas y en unos minutos me encuentro sola rodeada de esos imponentes arboles que parecen sacados de una película del Amazonas. Y no sé por qué, mirando sus copas, recuerdo a Vázquez Figueroa. Como si el paisaje, ese paisaje, la misma lluvia, ya me fuera conocido porque él me lo hubiera narrado en un tiempo ya perdido.

Datos a simple vista irrelevantes que de repente aparecen como si la mente los tuviera especialmente guardados para devolvértelos en ese preciso instante. Eran míos, mis recuerdos, mis lecturas, mis pasiones, anhelos y ansias de aventuras que se construyeron tras los pasos de sus personajes canarios.

Esas reflexiones se desbloquean con un gesto inesperado y, ante la atenta mirada de dos estatuas de piedra, me paro a buscar en internet donde nació mi escritor favorito. Bingo. Es increíble que lo hubiera olvidado. ¿Cuántos años hace que terminé de leer el último de Cienfuegos? ¿Cuántas noches han pasado desde que divagué en mundos distópicos en los que reinaban Nuevos Dioses?

Retomo el paseo pensando en todos ellos. Pensando también en el escritor, en la inspiración, en si me habré fijado en esta lluvia movida por una descripción ya leída. Escribir es complicado, tratar de transmitir todo aquello que has sentido es una tarea titánica. Pero mucho más imposible, es lograr que la impronta de tus palabras perdure y resucite paseando una tarde cualquiera por Tenerife. Me da por pensar en Cienfuegos, en su huida, sus batallas, en sus conquistas y derrotas.

Y me siento más lejos que nunca de la tierra prometida.

Esta ciudad tiene algo que no logro descifrar y eso me crispa. Me dedico a resolver problemas, a gestionar conflictos, rara vez me dejo vencer por un reto de este tipo. Pero Tenerife me está ganando esta jugada y ya no sé que pieza mover, pero intuyo que su esencia se me quedará dentro.

Cuando viajo, o cuando viajaba, antes de toda esta locura distópica que ahora es el pan nuestro de cada día, me gustaba analizar los lugares que descubría. Pero éste es diferente, me resulta complicada, extraña, hostil en ocasiones. Querría entenderla descifrar su belleza. Pero siento que la máscara creada para servir al visitante está demasiado bien fijada y no me serán revelados sus secretos.

Poco a poco, día a día, lucho contra mis fantasmas internos y contra la sombra del dolor y la enfermedad que no me dejan sola ni un momento. Me levanto sin ganas pero con determinación, saco unas energías que ya no creía tener y recorro esta ciudad sin mapa, sin plan, sin destino. Mis fuerzas se agotan pronto y regreso al hotel mucho antes de que el toque de queda me obligue.

«Me apresuré a subir a la ciudad de la Laguna, a la ciudad de los Adelantados. (…) En la Laguna, un silencio y una soledad que se me metían hasta el tuétano del alma. (…) Unas calles largas, largas como el ensueño; en el fondo, una torre oscura tronchada. Acá y allá, casas con salientes miradores de madera, de celosías, pintados de verde por lo común; unos miradores muy típicos, tras de los cuales se adivina a la dama que espera, que espera desde hace siglos; a la misma dama de los tiempos del Adelantado»

Don Miguel de Unamuno

Las reuniones de trabajo me “fuerzan” a recorrer la isla y un día nuboso llego a La Laguna. Allí, en esa calle, el tiempo, el mío y el de la isla, se detienen por un momento.

Y vuelvo a sentir nostalgia de mis libros que llevan dos meses en el trastero esperando que me recupere de esta mudanza que ha removido mis cimientos y me ha dejado tambaleándome. Si pudiera ir ahora cogería mi colección de Vázquez Figueroa porque al pisar por estas calles empedradas y fijarme en estos edificios coloniales, siento que la joven soñadora que fui, ya paseó por aquí de su mano.

A veces me entristece haber leído tanto que he obligado a mi mente a empezar a olvidar. Quedan aún muchos referentes importantes, pero otros han sido relegados a géneros. Pienso mucho en todo lo que sabía de historia, en lo que vibraba leyendo los relatos de exploradores. Pienso mucho en ti…

En todas las cosas que te habría preguntado paseando por estas y otras calles. En la vida que pudo ser y no ha sido.

Entro en un museo solitario en el que uno de los cuadros me vigila a cada paso que doy.

Como anhelaba el silencio para volver a escucharme. Ese día en La Laguna soy feliz, encuentro ambrosías reales con sabor a mi infancia, disfruto comiendo al sol una hamburguesa de calabaza y me maravillo con el sabor que tienen aquí los zumos de frutas.

Mientras tanto tengo destellos de quien era o de quien creo haber sido.

Un año entero sin poder viajar y este es mi primer destino. He idealizado este momento tanto en tardes de confinamiento y noches de insomnio. Esperaba París con Sartre, volver a Roma donde fui tan joven y tan feliz, soñaba con mi habitación de Berlín que lleva ya 14 meses esperándome. Este sueño lúcido está durando demasiado y necesito despertar.

Pero estoy aquí. De vuelta a Santa Cruz pensando qué haré si la vida se nos queda en esto: pandemia y mascarilla. Dolor, muerte, incertidumbre. ¿Qué haré si no vuelvo a sentirme libre?

Aquí no están las respuestas y me siento estafada. Esperaba que llegarían sin apenas esfuerzo. Pero quedan dos días para irme y no ha pasado nada.

«Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad»

— Jean Paul Sartre

Terminan mis reuniones y cruzo la isla para pasar los últimos momentos al sol del sur disfrutando de la playa. Una decisión un tanto masoquista ya que la medicación y mi estado de salud actual me prohíben cualquiera de estos dos placeres.

Cuando llego al hostal toda la fortaleza pretendida durante el viaje se desvanece y quiero huir. Es cutre, feo, viejo, está en medio de la nada y maldigo a mi yo del pasado que pensó que sería una buena idea por estar justo al lado del mar. Quiero levantarme, quiero irme. Pero en ese momento una voz resuena y me retiene. Se trata de una vieja conocida que me recrimina lo snob que me ha vuelto la vida.

– Tú, que compartiste habitación con desconocidos en albergues de todos los rincones, tú que te fuiste a recorrer el mundo en un barquito de cáscara de nuez con 20€ en el bolsillo, tú que eras más punk que los okupas de las casas que visitabas. Que siempre criticabas que fueran de antisistemas y tuvieran tantas normas. Tú, te has hecho mayor, Peter. Ya no te reconozco.

– Pero no sé como se hace Campanilla, he olvidado volar y no me queda polvo de hadas. La vida estuvo llena de tantas aventuras que, cuando se acabaron, la gris realidad me atrapo y empecé a creer que habían sido mentira.

Ella me obligó a seguir sentada mientras aquel señor hippie desaliñado “limpiaba” mi habitación y mi ansiedad gritaba que huyera. No lo hice, le seguí, abrimos la puerta del cuarto y allí me esperaba Ganesha. El que destruye obstáculos, patrón de las artes y señor de la abundancia.

Bien jugado Buda, bien jugado.

Salgo a recorrer los alrededores y me quedo sin respiración al llegar a una especie de acantilado rocoso. Brutal, colosal, impresionante. Me siento allí a ver un atardecer que se me escapa y no logro inmortalizar en ninguna fotografía. Y me creo Lord Byron, pero sin fuerzas para escribir algo a la altura de lo que siento.

Ya lo intentaré más tarde.

Al día siguiente recorro el pequeño pueblo de las galletas y el señor de la cafetería vuelca en mi toda la atención que no puede dar a los turistas fantasmas que ya no llenan sus calles. Me invita a un trozo de tarta porque “como no sabías cual elegir, así pruebas las dos” y me trae en una jarrita el resto del zumo recién exprimido que no cabía en la enorme jarra que me ha puesto. Son detalles bonitos que comparto con mi hermano en la distancia. Y hablamos de cuanta humanidad hemos perdido en estos tiempos oscuros.

Esa tarde meriendo mirando al mar y subo al mirador. No sé qué debería sentir ante el Atlántico. Me habría gustado navegarlo, sufrirlo en noches de guardia y disfrutar su calma en días apacibles. Los lobos de mar que me acompañaron en mi juventud siempre contaban que era mucho mejor mar que el Mediterráneo. Que siempre lo veías venir. Que el Mediterráneo es impaciente, caótico y traicionero.

Pienso en eso mientras un velero se aleja y por un momento vuelvo a añorar mi época marinera, pero todas las oficinas del puerto están cerradas. Ni siquiera puedo montarme en un catamarán de guiris. Algún día, tendré mi barco. Y no volveré a preocuparme por llegar a un puerto definitivo.

El penúltimo día no tengo ganas de nada, Tenerife me agota. Siento que he venido a conocerla en un momento horrible, que la ciudad está triste, que el mundo entero lo está y me siento distante y perdida haciendo turismo.

Pensaba que salir me ayudaría a dejar atrás la pandemia y su drama, pero qué va, vive pegada a cada uno de nosotros como una masa gelatinosa, pegajosa y oscura como el cemento que termina por impedirte el paso. No se quita por mucho que me bañe. Tal vez se quite con el agua del mar, me digo la ultima tarde mirando la orilla desde mi escarpada colina.

Contra toda lógica y razón, contra las prescripciones de mis médicos y contra el hecho práctico de que ni siquiera llevo bikini; esa tarde salto al agua y lo hago por ella. Para que sepa que sigue siendo mi referente en la vida. Y, mientras me sumerjo, pienso que el agua está helada y duele, justo como a mi me gusta nadar. Y en ese momento me prometo intentarlo más, volver a vivir como antes cuando sabía luchar contra el miedo. Arrebatándole segundos al día.

«Hace un tiempo – no importa cuánto exactamente – teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo»

Herman Melville, Moby Dick.

Y yo, que vine aquí tan perdida, mientras paseaba por este lugar remoto, que se me antoja a la vez extraño y conocido, me encuentro con otra vieja amiga.

En la playa de El Médano me detengo a leer un cartel que habla del primer barco que dio la vuelta al mundo, de su gesta, su valentía y de como fue este punto, justo este, el último en el que la expedición de Elcano paró para coger fuerzas y provisiones. Antes de cruzar el Atlántico, de demostrar que los que se equivocaban eran el resto. Desde esta playa esos locos, se fueron a recorrer el mundo y demostraron que era infinito.

Frente a este mar, junto a esa historia, he recordado a quien echo más de menos ahora que siento que los años se me escapan: a mi yo de 20 años. A la persona capaz de cualquier cosa por sentirse viva, a la que era capaz de convertir cada momento en un instante eterno. Me siento a escribir sobre todos los lugares que he visto esta semana y me centro en el rechazo que me provocaban. Como si yo no supiera vivir así, como si no fuera la misma que siempre cuenta que hizo la mili en un barco y tuvo que cocinar en alta mar dentro de una olla con moho.

Frente a ese mar me prometo que bajaré a las tinieblas a buscarla, a rescatar mi esencia punk y libre. A tener fe en que seré capaz de fluir con lo que traiga el mañana.

Y mientras empieza a llover y tengo que recoger mi improvisado lugar de escritura, entiendo que Tenerife no era el viaje para la persona que soy ahora. Es para la aventurera que fui. Por eso ha roto de una embestida, con su atronador viento, los muros que había construido para que nadie vea lo que realmente esconde mi alma.

Si tengo que llevarme algo de este viaje que sea la fuerza del mar que golpea con furia el balconcito del restaurante en el que me siento a disfrutar por última vez de las delicias canarias. La potencia del viento que eleva a todos aquellos que buscan llegar cada vez más lejos, más alto.

Que me lleve la claridad con la que parece revestido este cielo lleno de nubes de tormenta.

La misma que vivió en la zona más cutre del Raval con unos personajes dignos de cualquier fanzine, la que tuvo experiencias surrealistas en un albergue extraño en Berlín. La misma, esa de siempre.

Una nube oscura de nostalgia por todo aquello que no fue, me ha acompañado estos días hasta el momento justo, el instante decisivo como lo llamaba Cartier Bresson.

Entonces he recordado que Ítaca no es el final ni el destino.

Ítaca es el viaje que debo retomar donde el miedo me hizo dejarlo.

Tenerife, enero 2021.